[Aktuelles] [Veranstaltungen 1993 bis 2007]

_______________________________ ________________________________________________________________________________________

Die Vielzahl der Funde vor allem aus der (Jung-)Steinzeit läßt vermuten, daß schon lange vor Beginn unserer Zeitrechnung das Seekamper Kerngebiet, das heute zum Stadtteil Schilksee gehört, ein bevorzugter Siedlungspunkt war. Vermutlich war er auf dem Wasserwege zu erreichen, als die heute noch vielfach überschwemmten und feuchten Seewiesen Teil eines Sees waren, von dem nur noch der Fuhlensee übrig geblieben ist. Als Sehehorst schon im 14. Jahrhundert genannt, erhielt Seekamp erst in der 2. Hälfte des 16. Jahrhundert seine über 200 Jahrhunderte währende herausragende Bedeutung.

1571

starb der Gutsbesitzer auf Knoop und Bülk, Christoph von Rantzau,

Vater von vier Söhnen. Um jedem Sohn sowie zwei Neffen jeweils ein

angemessenes Erbteil hinterlassen zu können, wurde ein neuer

Gutshof

aus Gebieten der beiden Güter mit Sitz auf Sehehorst angelegt. Die

Söhne einigten sich über die Grenzverläufe und hoben

damit

das neue Gut in einem Teilungsvertrag aus der Taufe. Das heutige

Seekamp

verdankt also seine Existenz letztlich einzig der Tatsache, daß

sein

Besitzer mehr Erben als geeignete Erbteile hatte.

1571

starb der Gutsbesitzer auf Knoop und Bülk, Christoph von Rantzau,

Vater von vier Söhnen. Um jedem Sohn sowie zwei Neffen jeweils ein

angemessenes Erbteil hinterlassen zu können, wurde ein neuer

Gutshof

aus Gebieten der beiden Güter mit Sitz auf Sehehorst angelegt. Die

Söhne einigten sich über die Grenzverläufe und hoben

damit

das neue Gut in einem Teilungsvertrag aus der Taufe. Das heutige

Seekamp

verdankt also seine Existenz letztlich einzig der Tatsache, daß

sein

Besitzer mehr Erben als geeignete Erbteile hatte.

Einer illustren Reihe adeliger Besitzer über die Jahrhunderte folgte 1801 als endgültig letzter adeliger Besitzer der Etatsrat Erich von Berger (geb. 1772) aus Kiel nach. Von Berger war (ab 1814) Professor für Mathematik und Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und außerdem als Kapitän eines Landwehrregimentes Kommandeur der Küstenmiliz im Bereich der Festung Friedrichsort. Von Berger versuchte zunächst, den Hof selbst zu bewirtschaften und kaufte 1803 die 8. und 9. Parzelle aus dem Besitz des Major Otto von Qualen hinzu. Obwohl eigentlich sehr vermögend, kam Erich von Berger immer wieder in Geldnöte. So mußte er 1805 Teile der 9. Parzelle an A. F. Hammerich aus Pries verkaufen. Die Ursachen für seine Probleme lagen u.a. in den wiederholt witterungsbedingt schlechten Ernten der betreffenden Jahre, den niedrigen Verkaufspreisen für landwirtschaftliche Produkte sowie den Belastungen der Napoleonischen Kriege, in die Schleswig-Holstein in Verbindung mit Dänemark auf französischer Seite verstrickt war und deren Auswirkungen bis Seekamp reichten. Mit Annahme der Professur in Kiel mußte von Berger einen Verwalter für Seekamp einstellen und konnte nicht mehr ständig auf dem Hof weilen. 1821 verpachtete an seinen bisherigen Verwalter Johann Hinrich Wriedt. Von Berger versuchte auch zu verkaufen, zunächst jedoch ohne Erfolg. Es heißt, daß sich kein Käufer fand, da der Pächter Wriedt den Hof potentiellen Käufern wenig schmackhaft machte, indem er bevorzugt verwahrloste und wenig attraktive Teile Seekamps vorführte. Kein Wunder, denn er war selbst interessiert, Herr auf Seekamp zu werden. Johann Hinrich Wriedt war ein fähiger, eigensinniger, harter, aber auch gerechter Landwirt, der aus Seekamp ein blühendes Anwesen machte.

1830

war Wriedt am Ziel: er kaufte Seekamp und begründete damit

eine

bürgerliche Dynastie auf dem Hof, die bis in unsere Tage reicht.

Wriedt

hatte einen männlichen Erben, doch dieser starb frühzeitig,

so

daß seine Tochter Auguste und Schwiegersohn Johann Wilhelm Olde,

seit 1854 verheiratet, Hoferben wurden. Um 1865 übernahm Olde, ein

Mann so richtig nach dem Geschmack des alten Wriedt, den Hof. Die

Zeiten

waren hart und der Hof mußte auf genügend abwerfen, um

alle - vom Hofbesitzer bis zu den Tagelöhnern - zu ernähren.

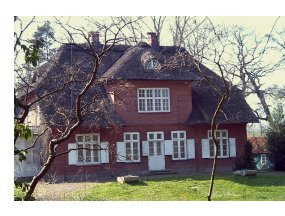

Um 1860 hatte der alte Wriedt schon sein Altenteilerhaus

fertiggestellt.

Dieses Haus steht noch und wurde von Anna Kock, Wriedts Ururenkelin,

bis

zu ihrem Tode im Jahre 1999 zusammen mit ihrem Mann Hans Kock bewohnt.

Hans Kock wohnt noch heute hier, wo sich auch das Sekretariat der

Stiftung

befindet.

1830

war Wriedt am Ziel: er kaufte Seekamp und begründete damit

eine

bürgerliche Dynastie auf dem Hof, die bis in unsere Tage reicht.

Wriedt

hatte einen männlichen Erben, doch dieser starb frühzeitig,

so

daß seine Tochter Auguste und Schwiegersohn Johann Wilhelm Olde,

seit 1854 verheiratet, Hoferben wurden. Um 1865 übernahm Olde, ein

Mann so richtig nach dem Geschmack des alten Wriedt, den Hof. Die

Zeiten

waren hart und der Hof mußte auf genügend abwerfen, um

alle - vom Hofbesitzer bis zu den Tagelöhnern - zu ernähren.

Um 1860 hatte der alte Wriedt schon sein Altenteilerhaus

fertiggestellt.

Dieses Haus steht noch und wurde von Anna Kock, Wriedts Ururenkelin,

bis

zu ihrem Tode im Jahre 1999 zusammen mit ihrem Mann Hans Kock bewohnt.

Hans Kock wohnt noch heute hier, wo sich auch das Sekretariat der

Stiftung

befindet.

Johann Wilhelm Oldes Sohn Hans interessierte sich zum Leidwesen seines Vaters mehr für die Kunst als für die Landwirtschaft, obwohl er diese von Grund auf erlernt hatte. Während er sein Leben erfolgreich der Malerei widmete, schienen seine beiden älteren Söhne Joachim und Otto für eine Karriere als Landwirt um so geeigneter. Unglücklicherweise fielen beide im 1. Weltkrieg, der eine als Flieger-, der andere als U-Boot-Offizier. Da auch Hans Olde im Krieg (1917) - inzwischen Professor in Kassel - starb, lastete das Erbe Seekamp nunmehr auf dem 3. Sohn des älteren Hans, Hans Olde, dem Jüngeren, und seiner Familie. Da auch der jüngere Hans Maler wurde, verkauften die Erben den Besitz 1925 an die Stadt Kiel, nur das schon erwähnte Altenteilerhaus Wriedts und das Atelierhaus Hans Oldes d. Ä. verblieb der Familie, geführt zunächst von der Witwedes älteren Hans Olde, Margarethe, geb. Schellhaß, dann von der Frau des jüngeren Hans, Elsabe Olde, denn ihr Mann verließ erst vorübergehend, dann endgültig Familie und Seekamp und machte ebenfalls als Maler seinen Weg in der Fremde. Nachdem schon im Jahre 1917 wieder Verwalter die Führung des Seekamper Hofes übernommen hatten, zunächst im Auftrage der Familie - eine Zeitlang auch durch den Schwiegersohn der Witwe - , wurde ab 1926 im Auftrage der Stadt Kiel Seekamp nur noch durch Verwalter geführt, im Jahre 1972 die Landwirtschaft endgültig eingestellt.

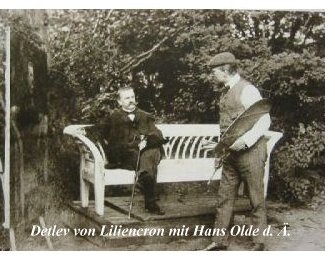

Hans

Olde der Ältere begründete eine bis heute anhaltende

künstlerische

Tradition auf Seekamp. Schon zu seinen Lebzeiten waren

regelmäßig

Künstler - vor allem im Sommer - zu Besuch im Hause Olde:

Literaten

wie Detlev

von Liliencron (1844 bis 1909) oder Maler wie Lovis

Corinth (1858 bis1925). Hans Olde schuf berühmte Porträts

von Klaus Groth (1819 bis

1899)

oder Friedrich Nietzsche

1844 bis 1900) und brachte durch seine Zusammenarbeit mit

französischen

Malern wie Monet die Freilichtmalerei nach Deutschland.

Hans

Olde der Ältere begründete eine bis heute anhaltende

künstlerische

Tradition auf Seekamp. Schon zu seinen Lebzeiten waren

regelmäßig

Künstler - vor allem im Sommer - zu Besuch im Hause Olde:

Literaten

wie Detlev

von Liliencron (1844 bis 1909) oder Maler wie Lovis

Corinth (1858 bis1925). Hans Olde schuf berühmte Porträts

von Klaus Groth (1819 bis

1899)

oder Friedrich Nietzsche

1844 bis 1900) und brachte durch seine Zusammenarbeit mit

französischen

Malern wie Monet die Freilichtmalerei nach Deutschland.

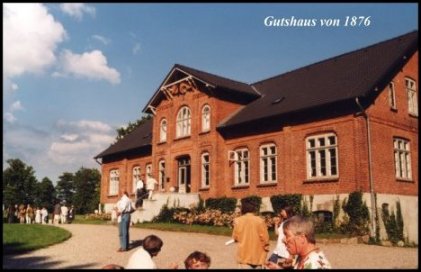

1986 errichteten Hans Kock und Frau Anna, geb. Olde zusammen mit der Stadt Kiel die Hans-Kock-Stiftung Seekamp. Zweck dieser gemeinnützigen Stiftung ist es, das Lebenswerk des Bildhauers der Öffentlichkeit auf Seekamp zu präsentieren. Neben dem stets geöffneten Skulpturenpark gibt es im Gutshaus eine ständige Ausstellung der Kleinplastiken, im Frühling und Sommer werden im noch von Anna Kock restaurierten Pferdestall Wort- und Musikveranstaltungen, Werkstattgespräche mit dem Bildhauer sowie Sonderausstellungen vor allem junger Künstler durchgeführt.

Professor

Hans Kock, Bildhauer, Architekt, Maler und Zeichner,

Landschaftsgestalter

und Philosoph wurde 1920 in Kiel geboren. Seine Tätigkeit als

freischaffender

Bildhauer begann er 1953 nach einem Studium der Architektur in

Braunschweig

und anschließend der Bildhauerei an der Landeskunstschule

Hamburg.

Hier wurde er Meisterschüler und später Mitarbeiter des

Bildhauers

und Graphikers Gerhard

Marcks, der nach dem 1. Weltkrieg u.a. am Bauhaus gelehrt hatte,

unter

den Nazis verfemt war und seit 1946 als Professor in Hamburg wirkte.

Hans

Kock nahm an verschiedenen Weltausstellungen (Montreal 1967, Osaka

1970)

und Biennalen (Antwerpen 1973, Padua 1979) teil und erhielt viele

Stipendien

und Preise, u.a. die Kieler Andreas-Gayk-Meaille (1999). 2004 ehrte ihn

die Stadt Kiel mit der Verleihung des Kulturpreises

für sein Lebenswerk. Erster Preisträger dieser Auszeichnung

war

1952 der Maler Emil Nolde. 2007 verstarb Hans Kock in seinem Haus auf

Seekamp.

(c) Pieper-Wöhlk 9/2009 Fotos D. Wöhlk Ausführliches zum Haftungsausschluß hier